Quand on débarquait dans un village, on faisait sensation. On créait toujours l’événement. Au moins pour la journée. Les gens nous regardaient comme si l’on avait été des phénomènes de foire, voire des extra-terrestres. Ce que du reste nous étions il est vrai, pour ces gens. Dans une certaine mesure…

Dans beaucoup de patelins, ils ne voyaient pas grand monde, ces villageois. Alors, c’est sûr, l’arrivée de notre curieux équipage ne pouvait que les intriguer. Mon père avec ses grosses moustaches d’oustachi, ma mère avec sa demi-douzaine de jupons empilés, mes sœurs qui avaient toujours l’air de craindre l’imminence d’une catastrophe, moi qui fixais les autochtones sans vergogne. A la limite, les défiant, en dépit de mes trente-cinq kilos. Mais c’était la grand-mère qui constituait l’attraction principale. Une vraie vedette. Grand-Mère et sa gorge en papier de verre.

Quand on interrompait notre route quelque part, ce n’était jamais pour très longtemps. Et le plus souvent c’était pour Grand-Mère. Il fallait la ravitailler. Et il est vrai qu’elle consommait pas mal. Pas moins que notre tacot en tout cas. Alors, quand on comprenait que sa jauge personnelle touchait le fond – en général, elle grognait plus fort – on lui trouvait un troquet. Selon la saison, mon père rangeait la guimbarde dans un bled baigné de poussière ou colonisé par la boue, et on descendait tous du vieux break dans lequel on s’entassait à longueur d’année.

Les moustaches paternelles ouvraient la voie. Nous, les mômes, ne lâchions pas mon père d’une semelle, et les deux femmes fermaient la marche. Je crois que l’on ressemblait un peu à une horde de sangliers en maraude. Plus faméliques que ces bestiaux certes, et probablement guère plus propres. Mais indéfectiblement soudés. Groupés autour de Grand-Mère et de son addiction à la boisson.

Invariablement quand on entrait dans un bistrot, les poivrots qui étaient là à entretenir leur cirrhose nous toisaient. D’emblée hostiles. On ne répondait jamais aux provocations ; le ravitaillement de Grand-Mère était prioritaire sur tout. Même sur les éventuelles bagarres.

Elle se juchait sur un tabouret devant le comptoir, et nous tous, on se tenait deux bons mètres en retrait. Par respect. Elle émettait un premier grognement, puis elle désignait du doigt la bouteille de pastis qui paraissait la narguer derrière le patron. Le bougre en général se méfiait : il voulait d’abord voir la couleur de notre argent avant de la servir. Grand-Mère se tournait alors vers mon père qui d’une main hésitante, allait chercher un peu de monnaie dans le fond de ses poches. Il posait le tout sur le comptoir, et l’autre se servait avant de s’emparer de la bouteille de pastis.

L’arrivée du verre faisait émettre un nouveau grognement à Grand-Mère. Cette fois le son se faisait moins animal, la civilisation enfouie au fond de son corps usé paraissait soudain pointer son nez. Avant de verser une insignifiante dose de flotte dans son breuvage, elle nous décochait à tous un regard plein de reconnaissance. On lui souriait en chœur, arborant nos chicots des plus beaux jours. Satisfaite, elle retournait illico à son verre qu’elle descendait à la vitesse de l’éclair. C’est alors qu’elle laissait échapper son ultime borborygme. Celui de la satiété et du contentement. Celui pour lequel nous nous étions arrêtés. Elle se levait d’un bond, et on reprenait la route.

Elle tenait une bonne soixantaine de kilomètres, rarement davantage. Il fallait alors s’arrêter à nouveau…

Des fois, le tenancier du bar nous demandait à nous autres ce que nous voulions boire. Mon père ou ma mère faisait un geste de dénégation, et en général, le type n’insistait pas. Bizarrement, quand c’était une grognasse qui se prenait pour une barmaid parce qu’elle avait été vaguement blonde autrefois – peut-être pas trop moche non plus avant d’être aujourd’hui décrépite – ça se passait moins bien. Alors on sortait tous. Sauf Grand-Mère, bien sûr, qui ne comptait pas repartir sans avoir refait les niveaux. Dès qu’elle s’était enfilé son pastis, elle nous rejoignait. Les jours où elle était de bonne humeur, elle tordait légèrement entre ses doigts crochus la joue ou l’oreille de l’un d’entre nous, grognait encore, cette fois presque tendrement, avant de reprendre sa place dans la bagnole. Nos parents se regardaient, contents. Fiers d’avoir une si belle famille.

Et puis, il y eut cet après-midi où elle nous parut inquiète. Elle s’agitait sans raison apparente. On avait stoppé moins de trente kilomètres auparavant, et mon père ne paraissait guère décidé à donner suite à ce qu’il percevait comme étant un caprice de vieille peau. Il lui fallut néanmoins capituler face à l’insistance de Grand-Mère. En désespoir de cause, il rangea le break à la sortie d’un village-rue, l’un de ces lieux qui amènent à se poser la question suivante : comment peut-on vivre dans un endroit pareil ?

Le bistrot surpassait en délabrement toutes les bicoques qui le précédaient dans cette rue unique. Ses volets étaient aussi vermoulus que sa porte qui tenait à peine debout. Le crépi sur la façade partait en lambeaux. Une odeur de latrines accueillait les soiffards les plus intrépides. Et comble de bonheur, de la musique militaire sourdait de l’intérieur. Même pour nous qui étions rompus aux endroits les plus répugnants, le lieu sortait franchement du lot.

Nos parents s’interrogèrent du regard avant de suggérer à Grand-Mère de faire le plein plus loin. Mais la vieille demeura inflexible. Il n’était pas question pour elle de renoncer, même temporairement, à son pastis. Elle fit même un geste vague, désignant sa tête, montrant ainsi qu’il y avait urgence à intervenir. Mon père souleva à l’unisson, et ses épaules et ses bacchantes, et notre petit groupe grimpa trois marches branlantes pour entrer dans le bar.

L’apparence de la patronne était en symbiose totale avec son décor. Derrière son comptoir, elle voulait se donner l’apparence d’un sphinx, mais ne parvenait à ressembler qu’à un berger allemand – dont elle possédait la voix d’ailleurs. Ses cheveux teints qui encadraient un visage hideux, paraissaient avoir été shampooinés à la margarine. Elle était vêtue d’un tablier crasseux recouvrant une robe qui ne l’était pas moins, elle-même emballant un corps difforme. Son regard haineux nous accueillit avec la même hospitalité que nous réservaient d’ordinaire les gendarmes.

J’eus alors comme un pressentiment : je sus que nous devions déguerpir sans tarder. Cette femme avait le pouvoir de causer notre perte. Je ne savais pas pourquoi je ressentais ça, mais je l’éprouvais avec une acuité intense. Un simple coup d’œil à mes sœurs me confirma que j’étais dans le vrai. Elles suintaient tellement d’angoisse que je me demandais si l’une d’elles n’allait pas se trouver mal une seconde plus tard. S’écrouler là, à même la sciure qui jonchait le sol du bar.

Franchement, c’était bien la peine de dire la bonne aventure à tous les gogos qui voulaient bien se laisser faire, si c’était pour tomber nous-mêmes dans un traquenard tendu par le destin ! Je crois bien que c’est à partir de ce jour maudit que j’ai cessé d’accorder le moindre crédit aux pouvoirs prétendument divinatoires de mes sœurs.

Complètement indifférente à nos impressions, Grand-Mère comme à son habitude s’était installée au comptoir. Elle désignait déjà de l’index son péché mignon.

La mégère tendit sa main droite vers nous, en frottant brièvement le pouce contre ses autres doigts. La bonne vieille obsession de l’argent et la méfiance à notre égard s’exprimaient une fois de plus. Mon père fit un pas vers le zinc et y déversa le contenu de sa poche avec une irritation que je ne lui connaissais pas. La gargotière lui jeta à peine un regard et ramassa le tout avant de servir Grand-Mère.

Son pastis liquidé, elle se dirigea vers la sortie quand mon père l’arrêta du bras.

– Tu veux en prendre un autre ? La dame a oublié de rendre la monnaie…

– Quelle monnaie ? Je suis déjà bien bonne de vous servir !

Mon père fulminait. Je le voyais prêt à en découdre. Je me disais que de toute façon, même en cognant dessus à tour de bras, il ne pourrait pas amocher la mégère ; le plus gros du boulot était accompli. Mais elle ne se laissa pas impressionner.

– Dehors, ou c’est les gendarmes !

Et pour nous montrer qu’elle ne plaisantait pas, elle commença à composer un numéro sur le cadran du téléphone posé sur le comptoir. Nous savions que face à des gendarmes, notre parole ne vaudrait guère plus qu’une fiente de poule. Une poule que d’ailleurs, on nous aurait bien reproché d’avoir voulu voler. Aussi, nous sortîmes, piteux, avec des envies de vengeance plein la tête. C’était du moins mon cas.

Nous marchions en silence jusqu’à la voiture quand mon père explosa de colère. Mais au lieu de repartir vers le bar pour tout casser, il invectiva Grand-Mère.

– Tu vois où ça nous mène, hein ? Ton pastis, tes bistrots ?…

Ça faisait des années que Grand-Mère ne disait plus un mot ; elle ne risquait pas de lui répondre. Elle continua d’avancer vers le break. Mais mon père était comme fou. La perte de son argent l’avait rendu incontrôlable.

– Tu crois que ça va durer encore longtemps tes grands airs ? Tu crois que l’argent, ça pousse dans les bois comme les champignons ?

C’est alors qu’il fit quelque chose qui surprit tout le monde. Il attrapa Grand-Mère par le col pour lui hurler la même phrase en plein visage. Les champignons devenaient vénéneux. Avant que ma mère ne se précipite sur lui pour le ramener à la raison, il était dégrisé. Il relâcha Grand-Mère qui s’éloigna en titubant. Sous le coup de l’émotion ou sous le cumul des pastis du jour, je ne sais pas. Mon père se tenait là les bras ballants, entre la vieille guimbarde et cet immonde bistrot. Ma mère lui prit les mains pour tenter de le réconforter. Tout à leur émotion, mes parents ne virent pas que Grand-Mère n’avançait plus vers la voiture. Je hurlai :

– Grand-Mère !

Mais la tête basse, elle s’était déjà engagée sur la route. Le crissement de pneus suivit aussitôt. Le bruit dura une éternité. Le pare-chocs de la voiture stoppa à moins de vingt centimètres des vieilles jambes de notre aïeule. L’automobiliste nous injuria, nous compara à des animaux qui traversent sans regarder, nous menaça du poing et des gendarmes. Ça devenait une manie dans ce patelin… L’excité du volant repartit en trombe, et nous courûmes tous vers Grand-Mère, heureux de la savoir indemne…

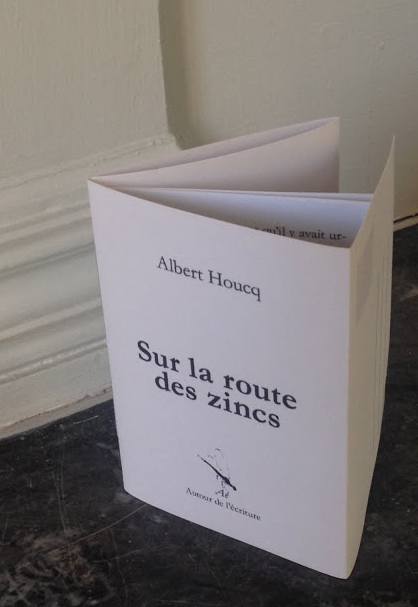

Au fait, si vous vous demandez à quoi ce texte peut bien ressembler lorsqu’il est restitué en public, rien de plus facile. Vous en avez un aperçu ci-dessous. Quant à la toute fin de l’histoire (car évidemment, ça ne s’arrête pas là !), il ne vous reste plus qu’à guetter les lieux près de chez vous où l’on a la bonne idée de programmer les Premières Mondiales. A moins que vous n’ayez une petite place pour notre trio, dans votre salon ou votre jardin….