Je débarque aujourd’hui sur le site, avec des poches sous les yeux. Il faut dire qu’à monter la garde, la nuit, auprès de ma poubelle (voir à ce propos, mon précédent billet d’humeur), mon sommeil n’est guère réparateur.

Le point positif, c’est qu’à la lueur de ma lampe frontale, sur le bord du trottoir, emmitouflé dans ma polaire jusqu’à l’arrivée des éboueurs, je bouquine. Et j’ai pensé te faire part, lectrice, lecteur, de quelques-unes de mes découvertes. Oui, vois-tu, non seulement je viens aujourd’hui avec des poches sous les yeux, mais surtout, j’arrive avec des poches plein les mains. Et non pas… les mains dans les poches !

Curieusement, j’ai trouvé une sorte de fil conducteur dans les romans que j’ai sélectionnés. J’y ai déniché comme un questionnement autour de la notion d’identité. Qui sommes-nous donc ? Et de quoi, diable, pouvons-nous être capables ? Ce type d’interrogations prend tout son sens après deux ans de cohabitation forcée avec un certain virus perturbateur en chef de tous nos repères.

Commençons par un joyeux délire. Celui qu’a écrit Luc Blanvillain et qu’il a intitulé : « Le répondeur ». Avec un titre pareil, l’on pense instantanément à un outil bien pratique servant à filtrer les appels, afin d’échapper au prévisible enlisement d’une conversation avec Tata Janine, voire éviter de répondre à la douzième proposition de la semaine, au sujet de l’isolation de vos combles pour la ridicule somme de 1 €… Non, là, le répondeur est un vivant !

Il s’appelle Baptiste et possède un authentique talent d’imitateur, malheureusement apprécié de juste quelques rares spectateurs venant l’écouter dans le théâtre associatif qui le programme. Il faut dire que le répertoire de notre trentenaire est un rien désuet, puisque les voix dont ils s’emparent sont celles de célébrités de feu-l’ORTF, quand il ne s’agit pas de gloires politiques de la quatrième république. Baptiste n’est donc pas vraiment synchrone avec son époque. Jusqu’au jour où l’improbable se produit. Un écrivain renommé, autant que discret, l’attend dans sa loge pour lui faire une bien curieuse proposition : imiter sa voix pour répondre au téléphone, à sa place, à tous les gêneurs qui le sollicitent, courtisans divers et variés, sans oublier le cercle familial. Cet écrivain, c’est Pierre Chozène (dont l’anagramme n’est autre que celui « d’Echenoz »), qui peine à trouver l’inspiration, et surtout le calme dont il a besoin, pour rédiger son ouvrage le plus personnel après l’obtention du Prix Goncourt. Le portefeuille de Chozène ne demande à s’ouvrir largement, pourvu qu’on lui fiche la paix. Et comme notre Baptiste est un peu « léger d’argent », il relève le défi tout en présageant qu’il travaillera sans filet au-dessus d’un précipice. Le marché conclu, Chozène lui confie son portable, ainsi qu’un classeur regroupant les fiches signalétiques des gens qui font son entourage, les liens qu’ils entretiennent avec lui, leurs petits travers, etc, etc… Bref, Chozène charge Baptiste de gérer sa vie. La tranquillité n’a pas de prix, même littéraire !

L’on devine très vite qu’à mesure que Baptiste « devient » Chozène, il va s’enhardir et prendre des risques souvent inconsidérés. La sortie de piste n’est jamais bien loin, et à chaque fois qu’il décroche le portable de l’écrivain, l’on se demande dans quel guêpier va-t-il encore se fourrer. C’est ainsi qu’il parlera au père de Chozène comme jamais son fils n’a osé le faire, appliquant le principe freudien qui veut qu’un bon papa est un papa qui ne peut plus vous emmerder, comme dirait notre bon président. Baptiste usera aussi de diplomatie auprès d’une ex- amante pour, à la façon de Brel, faire rejaillir le feu de l’ancien volcan qu’on croyait trop vieux.

Et puis, notre imitateur jouera sa propre carte, en tombant amoureux d’Elsa, la fille de Chozène. Une artiste peintre autant talentueuse que ravissante qui embarquera notre Baptiste vers des sentiers picturaux pour le moins inattendus.

A travers la galerie de portraits qui y est croquée, « Le répondeur » s’inscrit comme un roman plein d’humour et de légèreté. Une histoire qui souligne avec justesse toute la complexité des relations humaines. Tout cet équilibre précaire qui existe entre ce qu’il faut dire et ce qu’il est préférable de taire. L’hypocrisie des mondanités aussi.

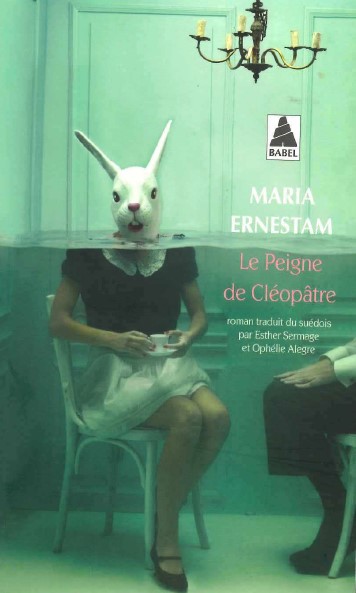

Une autre suggestion ? Allez, c’est parti ! Direction Stockholm. Non pas pour y vivre son étrange syndrome, mais pour y planter le décor du roman de Maria Ernestam, « Le peigne de Cléopâtre ». Non, je n’ai pas dit « le pagne » ! Qu’allez-vous donc imaginer !… Passons… Et quand je dis « planter », le mot est juste puisque dès ses premières pages, le roman démarre avec une paire de ciseaux que Mari, la protagoniste, plongera d’un coup sec dans la main de son associé qui vient de la licencier. Et comme le bougre ne supporte pas la vue du sang, vous voyez le tableau.

Comme il faut bien rebondir dans la vie, Mari qui ne manque pas de compétences, envisage de monter sa petite entreprise de services dont l’objectif est, modestement, de résoudre tous les problèmes des gens. Vaste programme, n’est-ce pas ? Afin d’élargir le champ des possibles, Mari convaincra ses deux meilleurs amis Anna et Fredrick de s’embarquer avec elle dans l’aventure, pour ôter les épines logées dans le pied de leur prochain. L’on découvrira d’ailleurs au fil du texte, qu’en matière de problèmes, les trois amis ont eu leur part. Même si elles et il font tout leur possible pour les dissimuler… jusqu’à le faire pour eux-mêmes. Le postulat n’est pas absurde : si l’on veut efficacement aider les autres à se débarrasser de leurs difficultés, avoir soi-même l’expérience de traîner quelques casseroles n’est pas inutile. Sans surprise, ces boulets datent de l’enfance, qui n’est visiblement pas ce temps d’insouciance idéalisé par certains. C’est même tout le contraire. Et une mère indifférente ou un père dégoulinant de virilité peuvent vous pourrir durablement votre vie d’adulte.

Par le choix de flash back savamment dosés, Maria Ennestam assemble peu à peu le puzzle des vies brinquebalantes des membres de son trio. Des traits d’humour souvent caustiques viendront atténuer ces passages qui ne font pas mystère de toute la cruauté dont les humains sont capables – voire coupables.

Notre dream team de personnages cabossés connaît rapidement le succès. Faut-il y voir un clin d’œil à la disparition progressive de l’Etat Providence – jadis emblématique de la Suède – au bénéfice d’une initiative privée et lucrative ? Pas impossible. Les questions d’éthique surgiront toutefois sans tarder, quand on demandera à cette troïka de supprimer une parfaite ordure d’époux violent, puis une pauvre vieille dame réduite à l’état de légume. Des sujets graves donc, que Maria Ernestam questionne avec humour, et pour lesquels chacun(e) a sa propre réponse.

Au fait, le titre du bouquin vous intrigue peut-être ? Il s’agit, ni plus ni moins, d’une invitation à se méfier des apparences. L’auteure nous apprend ainsi qu’au British Museum, un soi-disant peigne de Cléopâtre est exposé, suscitant d’abondants fantasmes parmi le public. On imagine ce que cela eût donné avec le pagne de la dame ! Sauf que la Cléopâtre dont il est question n’est en fait qu’une homonyme de l’égérie des empereurs romains et de Blaise Pascal. S’évertuer à ramener l’extraordinaire, l’impossible, dans les limites du raisonnable, voilà une belle leçon que nous donne l’auteure suédoise.

Cette critique littéraire est également disponible en version audio, via le « pot de caste » de Radio G !… Dans le cas présent, cela commence au bout de 2 mn. Mais n’hésitez pas à écouter l’intégralité de l’émission.